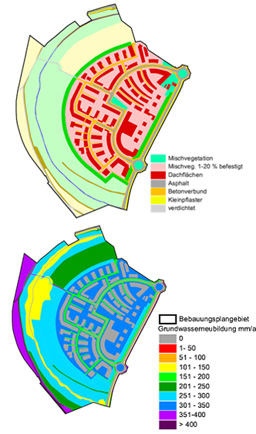

Die Bebauung eines Gebietes führt im Allgemeinen zu einer Verringerung der Grundwasserneubildung. Das Ausmaß dieser Verringerung ist vor allem von der Flächennutzung im Ausgangszustand, den vorhandenen Böden (nutzbare Feldkapazität) und dem Flurabstand abhängig.

Zur Demonstration der Unterschiede wurde für ein Baugebiet mit Ackernutzung der Wasserhaushalt bei Umsetzung des Bebauungsplans mit dem Verfahren GWneu berechnet. Im dargestellten Beispiel werden 46 % des Gebietes bebaut. Der Befestigungsgrad bezogen auf das Gesamtgebiet beträgt dabei 27 %.

Tatsächlich versiegelt werden 19 % des Gesamtgebietes.

Die Abbildung zeigt die sich bei einem

Niederschlag von 800 mm/a ergebende

Verteilung der Grundwasserneubildung.

Erkennbar sind die teildurchlässigen Flächen

mit einer mittleren Grundwasserneubildung (Wohnstraßen).

Bei Zugrundelegung von Sandböden verringert

sich die Grundwasserneubildung um 45 %, bei Lehmböden um 31 % und bei Staunässeböden lediglich um 15 %. Theoretisch denkbar ist auch

eine Erhöhung der Grundwasserneubildung in

Folge der Bebauung, wenn ein Bruchwaldstandort aufgeschüttet und bebaut wird. |

|

|